ILF Consulting Engineers

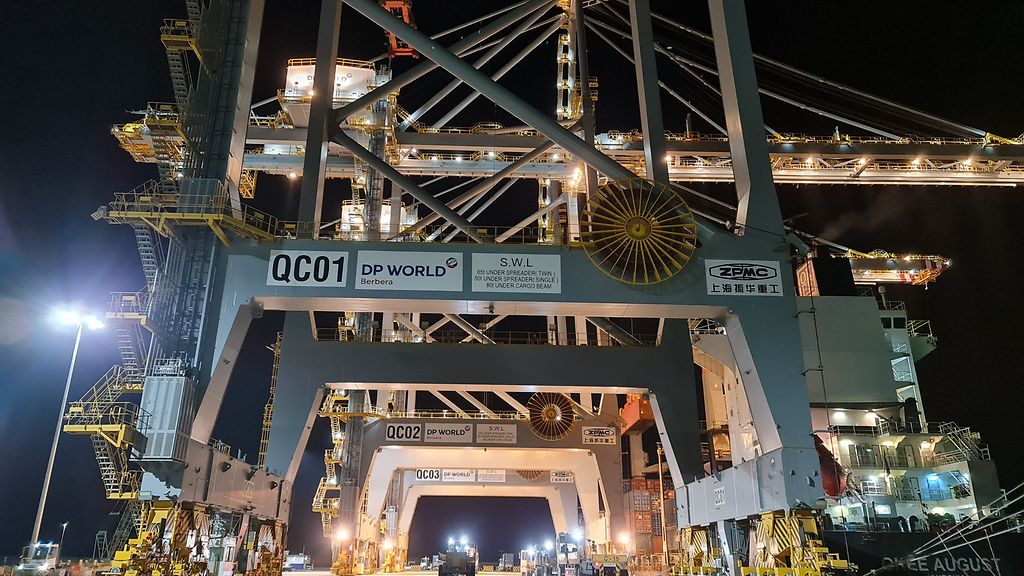

KfW-finanziertes Solarprojekt von Senelec auf den Saloum-Inseln im Senegal

Beim Ausbau von Solarkraftwerken in Westafrika ist ILF Consulting Engineers gut im Geschäft. Die Gruppe mit Sitz in Innsbruck, die sich mit insgesamt 2.500 Mitarbeitenden als größter Ingenieurdienstleister im deutschsprachigen Raum sieht, steuert dieses Geschäft aus ihrer Niederlassung in München. Deutschland-Geschäftsführer Fred Wendt (52) berichtet im Video-Interview, warum Französischkenntnisse in Westafrika so wichtig sind und wie er mit chinesischen Firmen ins Geschäft kommt.

In Afrika sind Entwicklungsbanken wichtige Partner

Herr Wendt, ist Afrika für Sie schwieriger als andere Regionen?

Nein, im Gegenteil. Die meisten Projekte in afrikanischen Ländern sind von Weltbank, KfW oder anderen Entwicklungsbanken finanziert und recht intensiv begleitet. Die Banken helfen uns zum Beispiel, ausstehende Rechnungen bei den – meist staatlichen – Kunden einzutreiben. In Ländern wie Bangladesch hingegen ist der Anteil solcher Geberfinanzierungen nicht so hoch. Dort braucht man, anders als in Afrika, einen eigenen Agenten, der nur dem Geld hinterherläuft. Ein weiterer großer Vorteil von Nord- und Westafrika ist die geringe Entfernung: Aus europäischer Sicht ist man schnell dort und bleibt in derselben Zeitzone. Allerdings lassen sich bei uns für manche afrikanische Regionen nur schwer Leute finden, die dort hinreisen wollen.

Im Energiebereich läuft es für Sie besonders in Westafrika gut?

Ja, die Länder dort bauen ihre Solarenergie aus, etwa durch das Scaling Solar Program der Weltbank-Tochter IFC. Wir sind aber auch gut bei den diversen Pipelineprojekten der Region vertreten. Unter den Ingenieurconsultants aus dem deutschsprachigen Raum sind wir im frankophonen Afrika sicherlich am besten aufgestellt. Besonders wohl fühlen wir uns im Senegal, sind aber auch sehr gerne in Côte d‘Ivoire, Togo oder Niger. In Nigeria haben wir eine eigene Niederlassung mit 100 Leuten. Dort arbeiten wir seit etwa 35 Jahren hauptsächlich für die Öl- und Gasbranche, aus der ILF ja ursprünglich stammt; so steuern wir auch das Pipelineprojekt Nigeria-Marokko.

Sprache als Schlüssel für Westafrika

Warum sind Sie im frankophonen Afrika so gut im Markt?

Weil wir ein französischsprachiges Team besitzen und darüber hinaus ein Büro mit fünf Mitarbeitern in der Nähe von Paris aufgebaut haben. Diese Mannschaft mit rund 20 Leuten deckt alle erforderlichen Qualifikationen ab: Bauingenieure sind dabei, Maschinenbauer oder Elektrotechniker. Ich kann auch jemanden nach Westafrika schicken, der Netzberechnungen dort anstellt oder schaut, wo man wie am besten eine Solarbatterie ins Netz integriert. Und der auch herausfindet, wo er bei Senelec, dem Stromversorger im Senegal, die Daten für eine Umspannstation bekommt. Mit dieser direkten Kommunikation bekommt man auch einen Draht zu den Leuten, die ja normalerweise kein Englisch sprechen.

Aber der Wettbewerb aus Frankreich ist dort sehr stark?

In den frankophonen Ländern Afrikas schon. Französische Baukonzerne, die dort oft als Generalunternehmer agieren, geben wenige Aufträge an Dritte weiter, weil sie sehr vieles selber machen. Im Ergebnis ist zum Beispiel Omexon, die Ingenieurtochter des Baumultis Vinci, sehr aktiv im Senegal. Die Franzosen sind ganz anders aufgestellt als die Branche in Deutschland, wo auch wir Ingenieurdienstleister mittelständisch organisiert sind. Ebenso bei den überwiegend privaten Projekten von Bergbau und Ölwirtschaft: Wenn der Auftraggeber ein französisches Unternehmen wie Total oder Engie ist, dann bewerben wir uns im Normalfall gar nicht – großer Aufwand und kaum eine Chance. Da erhalten wir nur punktuell Aufträge, etwa für eine Netzstudie, weil die Kunden wissen, dass wir über gute lokale Kenntnisse verfügen.

Haben Sie in Westafrika insgesamt weniger Konkurrenz als anderswo?

Im französischsprachigen Afrika ist das so. Wenn Sie es im anglophonen Ghana oder Nigeria mit zehn Wettbewerbern zu tun haben, sind es in Senegal oder Niger hingegen vielleicht nur drei, die dann meist aus Frankreich oder Belgien kommen. Umgekehrt waren wir zum Beispiel in Südafrika nie präsent, dort haben Sie es nämlich mit der gesamten angelsächsischen Konkurrenz zu tun.

Büro in China verschafft Aufträge

Erhalten Sie auch Aufträge von chinesischen Firmen, die in Afrika in den letzten Jahren ja viel Infrastruktur gebaut haben?

Ja, etwa bei der Ölpipeline von Niger nach Benin, die von Chinesen errichtet und finanziert wird. Im Auftrag des chinesischen Projektentwicklers steuern wir dieses Projekt, überwachen also die Einhaltung von Technik, Zeitplan oder Finanzen durch die beteiligten – chinesischen – Firmen. Wenn Chinesen an einer besonders guten Projektqualität interessiert sind, setzen sie schon mal auf externen, unabhängigen Sachverstand. Für solche Geschäfte, die wir auch in Irak oder Saudi-Arabien tätigen, haben wir übrigens eigens ein Büro in Beijing eingerichtet. Der Mitarbeiter dort sucht den Kontakt zu Bauunternehmen und weiteren Firmen, die in Afrika und auf anderen Drittmärkten unterwegs sind.

Welche Erfahrungen machen Sie mit chinesischen Firmen?

Die Bauunternehmen sind Profis mit klaren Vorstellungen. Wobei sich das auf die erste Liga der Branche bezieht, mit denen wir es zu tun haben. Es gibt da große Unterschiede, in Europa haben wir ja ein recht stereotypes Bild von solchen chinesischen Firmen. Mit chinesischen Ingenieurdienstleistern treten wir allerdings nicht in Konkurrenz, da sie quasi mit den chinesischen Projekten mitkommen.

Spielt das Thema Sicherheit für Sie eine Rolle?

In einem Land wie Burkina Faso halten wir uns tatsächlich an die Devise Rein-Raus. Wir fliegen also morgens in die Hauptstadt für ein Meeting am Flughafen und sind dann abends oder spätestens am nächsten Tag wieder weg. Die Pipeline Niger-Benin betreuen wir von Benin aus, das relativ sicher ist. In Mali sind wir nicht vertreten, ein Solarkraftwerk in der Wüste von Niger besucht dann unser lokaler Partner. Beim Thema Sicherheit arbeiten wir mit einem Security-Dienstleister zusammen.

Trotz Bürokratie hohes Tempo bei Projekten in Afrika

Ist die Bürokratie in Afrika ein großes Problem für Sie?

In Westafrika läuft das eigentlich ganz gut, schwieriger ist Nordafrika. In Algerien eine Erfüllungsbürgschaft von der Bank zurückzubekommen, ist ein Wahnsinn; niemand trifft da eine Entscheidung. Aber wissen Sie, in Deutschland sind wir auch zuständig für den Netzausbau, seit 2015 – und in wie vielen Jahren ist diese Stromverbindung, von Nord- nach Süddeutschland, vielleicht, fertig? In Afrika setzt man ein Projekt oft bereits in zwei Jahren um; das ist für uns und unsere Mitarbeiter extrem motivierend.

Ist ILF auch im östlichen und südlichen Afrika tätig?

Nur sporadisch, man kann nicht alles machen. Unser Ostafrika-Büro in Äthiopien haben wir Ende 2018 geschlossen, da wurden unter anderem wichtige Projekte abgesagt. Nach Addis Abeba waren wir gegangen wegen der guten Flugverbindungen, der Nähe zur dort ansässigen Afrikanischen Entwicklungsbank und weil es als malariafrei gilt.

Als Kontinent bleibt Afrika interessant für Sie?

Auf jeden Fall, bei all dem Potenzial. Klar ist aber auch: Momentan befinden wir uns in Krisenzeiten. Und da besinnt man sich auf große und bekannte Märkte mit überschaubarem Risiko. Für ILF Deutschland ist dies Deutschland, mit einem Umsatzanteil von mehr als der Hälfte. In Afrika müssen wir noch viel mehr aufbauen und ins Risiko gehen. Der Kontinent bringt, ähnlich wie der Nahe Osten, gut 12 Prozent der Umsätze von ILF Deutschland. Dieser Anteil hat sich in den letzten Jahren auch wenig verändert.

Weitere Informationen

|

Das Interview führte Ulrich Binkert von Germany Trade & Invest im Februar 2023.